बजट, राजनीति और किसान: सवाल नीति और नीयत का

भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी निरंतरता का पता चलता है। भारतीय कृषि से जुड़ी कई बुनियादी सिफारिशें पिछले सात दशकों में काफी हद तक ज्यों की त्यों रही हैं। इसी तरह का पैटर्न लगातार केंद्रीय बजटों में भी दिखाई देता है। जब पिछले सुझाव लागू नहीं होते तो नई सिफारिशें देना निराशाजनक लगता है।

प्राचीन रोम में दार्शनिक सेनेका ने चेतावनी लिखी थी कि “प्रतिद्वंद्वी के बिना उत्कृष्टता फीकी पड़ जाती है।” लगभग दो हजार साल बाद आज भी यह बात असहज रूप से सटीक लगती है।

आज भारत सत्ता के एक विरोधाभास का गवाह बन रहा है। गांधी भाई-बहनों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निरंतर पतन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर रहा है। एक भरोसेमंद विपक्ष के गैर-मौजूदगी में, सबसे अधिक बेपरवाही कृषि-अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिख रही है।

आश्चर्य की बात है कि केंद्रीय बजट से लेकर आर्थिक सर्वेक्षण तक, अरावली इकोलॉजी से लेकर लेबर और बिजली से लेकर कीटनाशक व बीज कानूनों के मुद्दों पर भाजपा के भीतर और उससे जुड़े संगठनों ने साफ तौर पर एक चुप्पी साध रखी है। नीतियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इसलिए नहीं कि नीतियां कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि संबंधित मंत्रियों के अलावा उनके पक्ष में तर्क देने वाला कोई नहीं है।

जब कृषि नीति का बचाव नहीं किया जाता, तो वह परिणाम देने से पहले ही अपनी वैधता खो देती है। इससे राजनीतिक ताकत भी कमजोर होती है और बजट पर लोकलुभावन उपायों की ओर लौटने का दबाव बढ़ता है, जबकि कृषि सुधार ठप हो जाते हैं।

कृषि और बजट के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी है: अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव। कड़वी सच्चाई यह है कि 'ईश्वर' से डील करना 'शैतान' से डील करने से अलग नहीं है। अपने से कहीं गुना अधिक ताकतवर के साथ मोलभाव नहीं किया जा सकता, भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर अब तक किस्मत मेहरबान रही हो।

भारत को एक दशक से अधिक समय तक अच्छे मानसून का लाभ मिला और कच्चे तेल की कम कीमतों से अर्थव्यवस्था को राहत की सांस मिली। इससे संसाधनों का अधिक दोहन करने वाली नीतियां बनाने की गुंजाइश रही।

बजट आवंटन का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। मेरा मानना है कि कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D) के आवंटन में काफी बढ़ोतरी होगी। इस बीच, G-Ram G (रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी - ग्रामीण) को पिछले साल के मनरेगा व्यय पर ही रखने की संभावना है, भले ही यह योजना राज्यों पर चुपचाप 30 फीसदी अतिरिक्त राजकोषीय बोझ डाल रही हो। ऐसे दिखावे संघवाद में वित्तीय जिम्मेदारी के व्यापक बदलाव को छिपाते हैं। राजनीति भले ही टालमटोल कर रही हो, लेकिन हिसाब-किताब साफ है।

अगर किसानों की आय पर नीति आयोग के पेपर को सही भी मान लिया जाए, तब भी किसानों की आय ‘नॉमिनल-टर्म्स’ (चालू कीमतें) में दोगुनी हुई है, ‘रियल-टर्म्स’ (स्थिर कीमतों) में नहीं। ऐसा पहली बार है कि कृषक परिवारों की आय का एक बड़ा हिस्सा 'गैर-कृषि' आय से आ रहा है, न कि उनके मुख्य पेशे से। लंबे समय तक 'फार्मगेट प्राइस' (किसानों को मिलने वाले दाम) को दबाकर रखने की नीति ने पूरी अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक और क्षेत्रीय समस्या पैदा कर दी है।

फार्मगेट कीमतों को गिरने से बचाने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वाली फसलों के आयात पर टैरिफ लगाए जाने चाहिए, जिन्हें इस तरह संतुलित किया जाए कि आयात मूल्य कभी भी एमएसपी से कम न हो। फिलहाल मुद्रास्फीति कम है और विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है। ये परिस्थितियां वास्तव में इस तरह के संरक्षण के पक्ष में हैं। यदि सही तरीके से अंजाम दिया जाए तो राजकोष पर बोझ बढ़ाए बिना किसानों की आजीविका सहारा और ग्रामीण खपत को रिवाइव किया जा सकता है।

इन नीतियों का मुद्रास्फीति से कम और राजनीतिक नियंत्रण से अधिक संबंध है। ये नीतियां विरोधाभासों में उलझी हुई हैं। घोषित रूप से प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है लेकिन सरकारी फंडिंग का बड़ा हिस्सा रासायनिक उर्वरकों की सब्सिडी (लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये) में जा रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए आवंटन (459 करोड़ रुपये) और वास्तविक खर्च (30 करोड़ रुपये) के बीच का भारी अंतर इस बात को पुख्ता करता है।

इन आंकड़ों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह बोझ है, जिसे बजट में गिना ही नहीं जाएगा: आठवां वेतन आयोग, जिसका वार्षिक राजकोषीय भार लगभग दो लाख करोड़ रुपये होगा। आप चाहें तो इसे निराशावाद कह सकते हैं। लेकिन मैं खुद को अनुभव से सधा हुआ एक आशावादी कहना पसंद करूंगा।

जब नीति-निर्माता हाशिए की आवाजों को अनसुना कर देते हैं और जवाबदेही से बचते हैं, तो पर्यावरण को होने वाला नुकसान बढ़ जाता है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। दुनिया के मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्रफल पर भारत विश्व की 18 प्रतिशत आबादी और 16 प्रतिशत पशुधन का भार उठाता है। मरुस्थलीकरण और क्षरण से 30 प्रतिशत भूमि प्रभावित है। इसके अलावा, लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि शहरीकरण और विकास की भेंट चढ़ गई है, और बिना सोचे-समझे विकास के लिए छोड़ी जा रही है।

भयानक स्थिति के बावजूद, नीति निर्माता यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस नुकसान को कैसे ठीक किया जाए। ऐसा नहीं है कि इसे ठीक नहीं जा सकता। जैसे लाखों हेक्टेयर भूमि, जो देश की सिंचित कृषि भूमि का 15 प्रतिशत से अधिक है, में सिंचाई से हुए नुकसान (लवणीकरण और जलभराव) को नई बाढ़-सिंचाई परियोजनाओं के बजाय मौजूदा सिंचित क्षेत्रों के लिए जल निकासी आवंटन को प्राथमिकता देकर हल किया जा सकता है।

जीडीपी विकास दर का धीमा पड़ना किसी बड़ी चुनौती का शुरुआती संकेत हो सकता है, जो राजनीतिक सौदेबाजी को और जटिल बना देगा। बजट आवंटन या नीतियों में मामूली बदलाव करना दिखावे के लिए तो ठीक है लेकिन भारत को विकसित बनाने के लिए काफी नहीं है। सुधारों पर सरकार का फिर से जोर देना सराहनीय है, लेकिन इन्हें अब भूमि और कृषि तक बढ़ाने की जरूरत है—जैसे कि भूमि बटाईदारी के लिए कानून, लैंड सीलिंग कानूनों पर पुनर्विचार, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, या क्षेत्र उत्पादन योजनाओं के आधार पर सब्सिडी का वितरण और कृषि उपजों में वायदा व्यापार की अनुमति देना।

भारत कृषक समाज के अर्काइव (1955-1980) के डिजिटाइजेशन से नीतिगत चर्चा में एक अनोखी निरंतरता का पता चलता है। भारतीय कृषि से जुड़ी कई बुनियादी सिफारिशें पिछले सात दशकों में काफी हद तक ज्यों की त्यों रही हैं। इसी तरह का पैटर्न लगातार केंद्रीय बजटों में भी दिखाई देता है। जब पिछले सुझाव लागू नहीं होते तो नई सिफारिशें देना निराशाजनक लगता है।

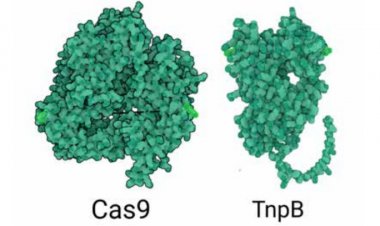

फिर भी, मैं एक सुझाव देने की कोशिश करता हूं: बुनियादी स्तर पर कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक 'कृषि नवाचार कोष' की स्थापना की जाए। बस एक चीज पर ध्यान दें: 'सॉइल माइक्रोबायोम' (मिट्टी का सूक्ष्मजीव तंत्र)। यह अगला वैज्ञानिक मोर्चा है जहां हम समझेंगे कि मिट्टी में लाइफ सिस्टम कैसे काम करता है। आधुनिक विज्ञान जब प्राकृतिक खेती से जुड़ेगा और उत्तर-आधुनिक कृषि के नए सिद्धांत उभरेंगे।

नीतिगत क्षेत्र में काम करने वालों ने सफलता से ज्यादा असफलता से सीखा है, क्योंकि भारत को असफलता का अनुभव अधिक है। एक नया सबक यह है कि सरकार के भीतर आंतरिक क्षमता का निर्माण कर बाहरी लोगों के निहित प्रभाव को रोकने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत पारदर्शिता से होती है। भारत को एक 'हितों के टकराव' (conflict of interest) कानून की जरूरत है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों, आईएएस अधिकारियों और सरकारी या स्वायत्त संस्थानों के सीनियर मैनेजमेंट पर लागू हो। जो राज्य सलाह और प्रभावित करने के बीच, विशेषज्ञता और संलिप्तता के बीच अंतर नहीं कर सकता, वह धीरे-धीरे अपनी संप्रभुता खो देता है।

एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। भविष्य जितना दिख रहा है, उससे कहीं अधिक निकट है। खेती का कर्ज चुपचाप बढ़ रहा है। सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह कृषि ऋणों के लिए 'डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल' जैसी अथॉरिटी बनाए। अगर ऐसा न हुआ तो जैसे-जैसे 2029 का चुनावी नजदीक आएगा, पूर्ण ऋण माफी की मांग फिर पुरजोर तरीके से उठने लगेगी।

अंत में, ईमानदारी से कहें तो भारत की कृषि नीति विफल नहीं हो सकती है क्योंकि भारत में अभी तक ऐसी कोई कृषि नीति है ही नहीं। कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए केवल 'नीयत' काफी नहीं है, जो इस सरकार में काफी है, बल्कि एक 'नीति' की आवश्यकता है। एक ऐसा ढांचा जिसके केंद्र में किसानों का नजरिया हो।

______________________________

अजय वीर जाखड़, भारत कृषक समाज के चेयरपर्सन हैं।

Join the RuralVoice whatsapp group

Join the RuralVoice whatsapp group