कोयले से उर्वरक बनाना इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कुंजी

दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता होने के बावजूद भारत दूसरों पर निर्भर है। किसानों का प्रिय यूरिया अब भी लगभग 20% आयात पर निर्भर है, डीएपी के मामले में निर्भरता 50-60% तक है। हमारी मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व, एमओपी का तो हम 100% आयात करते हैं। इस तरह उर्वरक के मामले में देश हर मोड़ पर असुरक्षित है।

दुनिया के कुछ सबसे बड़े कोयला भंडार (लगभग 378.2 अरब टन) के साथ भारत के पास एक ऐसा संसाधन है जिसे लंबे समय से जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण माना जाता रहा है। लेकिन सही तकनीक के साथ, यह काला पत्थर देश की सबसे जरूरी चुनौतियों में से एक, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की कुंजी साबित हो सकता है।

भारत का कोयला क्षेत्र तलचर के 38.65 अरब टन से लेकर झरिया के 19.4 अरब टन कोकिंग कोल तक फैला है। यह संसाधन अस्थिर वैश्विक बाजारों में घरेलू सुरक्षा कवच प्रदान करता है। वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 104.77 करोड़ टन तक पहुंच गया। एक समय इस संसाधन को इसके प्रदूषणकारी प्रभाव के लिए उपहास का पात्र बनाया जाता था, वहीं आज इसे रेजिलिएंस के एक आधार के रूप में फिर से परिकल्पित किया जा रहा है।

उर्वरक: खाद्य सुरक्षा की कमजोर कड़ी

दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता होने के बावजूद भारत दूसरों पर निर्भर है। किसानों का प्रिय यूरिया अब भी लगभग 20% आयात पर निर्भर है, डीएपी के मामले में निर्भरता 50-60% तक है। हमारी मिट्टी के लिए जरूरी पोषक तत्व, एमओपी का तो हम 100% आयात करते हैं। इस तरह उर्वरक के मामले में देश हर मोड़ पर असुरक्षित है।

लगभग 150 लाख टन उर्वरक की मांग घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं हो पा रही है। इससे भी बदतर स्थिति यह है कि पोषक तत्व उपयोग की दक्षता मात्र 35-40% के आसपास है। बाकी पर्यावरण में नष्ट हो जाता है जिससे उत्सर्जन और मृदा क्षरण बढ़ता है। सरकार का सब्सिडी बिल 2023-24 में 1.88 लाख करोड़ रुपये था जो केंद्रीय बजट का लगभग 4% था। यह इस सच्चाई को उजागर करता है कि उर्वरक असुरक्षा अब केवल एक कृषि चुनौती नहीं, एक राष्ट्रीय संकट है।

कोयले से उर्वरक: एक क्रांतिकारी बदलाव

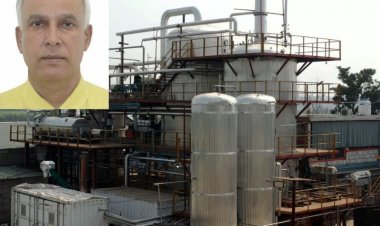

एक समाधान कोयले को उर्वरक के फीडस्टॉक में बदलना हो सकता है। कोयले को संश्लेषण गैस (सिनगैस) में गैसीकृत करके और फिर अमोनिया और यूरिया का उत्पादन करके, भारत आयात कम कर सकता है, सब्सिडी कम कर सकता है और किसानों को वैश्विक मूल्य के झटकों से बचाया जा सकता है।

तो इसमें बाधा क्या है? भारत के कोयले में राख की मात्रा अधिक होने के कारण पारंपरिक रूप से इसका गैसीकरण भरोसेमंद नहीं है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन (TRIG) का प्रयोग किया जा सकता है। यह अमेरिकी तकनीक है जिसे विशेष रूप से निम्न-श्रेणी और अधिक राख वाले कोयले के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के लिए यह टेक्नोलॉजी न केवल उर्वरकों के लिए, बल्कि मेथनॉल, रसायन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए भी कोयले का उपयोग बढ़ा सकती है।

सरकार अगले एक दशक में सालाना 10 करोड़ टन कोयले को गैसीफाई करने के लिए चार लाख करोड़ रुपये निवेश की योजना पहले ही घोषित कर चुकी है। यह दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक बदलावों में से एक होगा।

• भारत के लिए: इसका अर्थ है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ना और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करना।

• अमेरिका के लिए: इसका अर्थ है प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग और संयुक्त उद्यम, जो गैसीफिकेशन में नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उसकी भूमिका को और मजबूत करेगा।

कोयला लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में मतभेद का कारण रहा है। इसे अक्सर एक उज्जवल और स्वच्छ भविष्य की राह में एक बाधा के रूप में देखा जाता है। लेकिन अब एक नई सुबह आ रही है जो हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है। ‘कोयले से उर्वरक तक’ का अर्थ केवल रसायनों और ऊर्जा तक सीमित नहीं; यह आशा और संभावना की क्रांति है।

कल्पना कीजिए जब कोयले का उपयोग बोझ के रूप में नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा के उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा, तो इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। भारत में इसके विशाल भंडार को अमेरिकी नवाचार की असीम क्षमता से जोड़ा जा सकेगा। यह इंजीनियरिंग से कहीं बढ़कर है। यह ऐसा गठबंधन होगा जो राष्ट्रों को जोड़ेगा, किसानों का उत्थान करेगा, उद्योगों को सशक्त बनाएगा और सीमा पार श्रमिकों के सम्मान की रक्षा करेगा।

भारत का कोयला टिकाऊ कृषि का अप्रत्याशित आधार और सुदृढ़ मित्रता का प्रतीक बनने की असाधारण क्षमता रखता है। यह परिवर्तन की एक कहानी हो सकती है, जहां विज्ञान विश्वास का मार्ग प्रशस्त करता है, और बाधाएं साझा प्रगति तथा आशा के बंधन में परिणत होती हैं। यह टिकाऊ कृषि और एक मजबूत अमेरिका-भारत गठबंधन की आधारशिला है।

(डॉ. राणा उर्वरक एवं पौध पोषण विशेषज्ञ, CIMMYT, IRRI, ICRISAT के सलाहकार हैं। डॉ. पद्मा शांति जगदभि बायोएनर्जी विशेषज्ञ, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ युवास्किला से बायोएनर्जी में पीएचडी हैं। यहां व्यक्त विचार लेखकों के हैं)

Join the RuralVoice whatsapp group

Join the RuralVoice whatsapp group