कृषि निर्यात का हब बनने में भारत की चुनौतियां

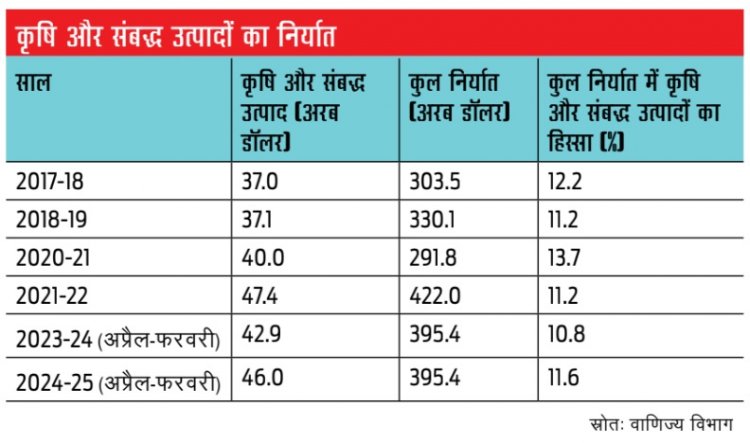

2018 के बाद कृषि उत्पादों के निर्यात में यह वृद्धि न केवल कृषि निर्यात नीति में निर्धारित ‘2022 तक निर्यात दोगुना करने’ के लक्ष्य से काफी कम रही, बल्कि यह भारत की कुल निर्यात वृद्धि से भी कम थी। इस दौरान भारत का कुल निर्यात 30% बढ़ा। भारत के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों का हिस्सा 11-12% के बीच बना रहा। सिर्फ 2020-21 में खाद्य उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों के निर्यात में तेज गिरावट आई थी।

दिसंबर 2018 में सरकार ने पहली बार एक महत्वाकांक्षी कृषि निर्यात नीति की घोषणा की थी। उससे पहले भारत की कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। निर्यात नीति इस उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती थी। कृषि नीति में यह बदलाव लंबे समय से अपेक्षित था, क्योंकि हरित क्रांति की रणनीति ने भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था और आयात पर निर्भरता की स्थिति दोबारा लौटने की कोई आशंका नहीं रह गई थी।

कृषि निर्यात नीति कई मायने में महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पहला, इसे निर्यातोन्मुखी उत्पादन पर केंद्रित करके तैयार किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाना था। दूसरा, इस नीति ने किसान केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका उद्देश्य अधिक मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय में सुधार करना था, ताकि वैल्यू चेन में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तीसरा, इस नीति ने एक किसान उन्मुख रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ भारत को विश्व का एक प्रमुख कृषि निर्यातक बनाने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस नीति का एक और उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देना था, जिससे भारत के कृषि निर्यात बास्केट में मूल्य संवर्धित और प्रसंस्कृत उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ सके तथा भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर सके।

अपने व्यापक उद्देश्यों के अलावा कृषि निर्यात नीति में कई विशिष्ट लक्ष्य भी शामिल थे। पहला, विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करते हुए इसे वैश्विक मूल्य श्रृंखला से शीघ्र जोड़ना और भारत के कृषि निर्यात को 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना। इससे किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ मिलता। सरकार ने 2016 में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक माना गया था। दूसरा लक्ष्य निर्यात बास्केट तथा गंतव्यों में विविधता लाना और अधिक मूल्य वाले एवं मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना था। इसमें जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाना था। तीसरा लक्ष्य था एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना, जो बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करे, निर्यात बाधाओं को दूर करे और सैनिटरी तथा फाइटो-सैनिटरी मुद्दों से निपटे। ये सैनिटरी तथा फाइटो-सैनिटरी मुद्दे मानव, पशु, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य मानकों से संबंधित हैं तथा वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

विवादास्पद कृषि सुधार

2020 में पेश विवादास्पद कृषि सुधार भारत को कृषि निर्यात केंद्र में बदलने की दिशा में एक और कदम था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 ने कृषि उपज बाजार को विनियमन मुक्त कर दिया और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा की गई थी। इस अधिनियम में संशोधन कर बाजार को रेगुलेशन से मुक्त किया गया ताकि उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता दी जा सके, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाया जा सके और कृषि में निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। सरकार का तर्क था कि भारत अब अधिकांश कृषि उपज में अधिशेष की स्थिति में है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार के मुताबिक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लगाए गए भंडारण प्रतिबंधों ने उद्यमशीलता की भावना को कमजोर कर दिया था।

2022 में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जिलों को निर्यात हब के रूप में स्थापित करने की पहल की। इसका उद्देश्य देश के 733 जिलों में कृषि और अन्य ऐसे उत्पादों की पहचान करना था जिनमें निर्यात की संभावनाएं हैं।

इस पहल के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित हैं:

(i) भारत के निर्यात गंतव्य वाले देशों में विविधता लाना और अधिक मूल्य व मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। इसमें जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं पर विशेष ध्यान देना शामिल है।

(ii) नए, देसी, जैविक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।

(iii) किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने योग्य बनाना।

2023 की विदेश व्यापार नीति ने इस जिला निर्यात हब पहल को औपचारिक वैधता प्रदान की। इसके लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई ताकि देश के चिन्हित जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जा सके। 2025 में 765 जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समितियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे निर्यात की संभावना वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करें, उनके निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करें, स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को स्केल हासिल करने में मदद करें और संभावित विदेशी खरीदारों तक पहुंचने में उनकी सहायता करें।

2018 से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं, ऐसे में यह उपयोगी होगा कि कृषि निर्यात नीति को अपनाए जाने के बाद से अब तक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। यहां यह उल्लेख किया सकता है कि जब यह नीति लागू की गई थी, तब इसका एक प्रमुख उद्देश्य 2022 तक कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना था।

भारत को एक प्रमुख कृषि निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें 2018 में कृषि निर्यात नीति अपनाए जाने के बाद की घटनाओं से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वाणिज्य विभाग के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स (DGCI&S) के आंकड़े दिखाते हैं कि कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात 2018-19 के लगभग 37 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 (अप्रैल से फरवरी) में लगभग 46 अरब डॉलर हो गया। यानी इसमें करीब 24% की वृद्धि हुई। हालांकि 2018 के बाद कृषि उत्पादों के निर्यात में यह वृद्धि न केवल कृषि निर्यात नीति में निर्धारित ‘2022 तक निर्यात दोगुना करने’ के लक्ष्य से काफी कम रही, बल्कि यह भारत की कुल निर्यात वृद्धि से भी कम थी। इस दौरान भारत का कुल निर्यात 30% बढ़ा। भारत के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों का हिस्सा 11-12% के बीच बना रहा। सिर्फ 2020-21 में खाद्य उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों के निर्यात में तेज गिरावट आई थी।

गैर-बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि पिछले दशक की शुरुआत से ही उल्लेखनीय रही है। उस समय सिर्फ 5 करोड़ डॉलर का गैर-बासमती चावल निर्यात हुआ था, लेकिन डेढ़ दशक बाद यह 10 गुना से अधिक बढ़कर 6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2020-21 में गैर-बासमती चावल का निर्यात पहली बार भारत के सबसे लोकप्रिय कृषि निर्यात उत्पाद, बासमती से अधिक हो गया। गैर-बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि ने न केवल वैश्विक चावल निर्यात बाजार पर भारत की पकड़ को मजबूत किया, बल्कि कई उप-सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को भी बेहतर किया। चावल की इस किस्म के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों को जाता है। वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात का 51% से अधिक हिस्सा इन देशों को गया। इनमें बेनिन, कोट डी आइवोर और सेनेगल सबसे प्रमुख बाजार रहे। विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान गैर-बासमती चावल के निर्यात में तेज वृद्धि ने अधिकांश आयातक देशों को कोविड के बाद उत्पन्न संकट से उबरने में मदद की।

वर्ष 2024-25 में निर्यात के लिहाज से छह सबसे बड़े कमोडिटी ग्रुप - चावल, समुद्री उत्पाद, मसाले, भैंसे का मांस, चीनी और ऑयल मील - का कृषि और संबद्ध उत्पादों के कुल निर्यात में लगभग 63% हिस्सा रहा। 2018 में इन उत्पादों की हिस्सेदारी कुल कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में लगभग दो-तिहाई थी। 2020-21 में चरम पर पहुंचने के बाद इस आंकड़े में गिरावट आई।

इस अवधि में चावल का निर्यात सबसे तेजी (48%) से बढ़ा। गैर-बासमती चावल के निर्यात में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई, जबकि जुलाई 2023 से सितंबर 2024 के बीच सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ देशों को उनके अनुरोध पर चावल निर्यात की अनुमति दी थी। दूसरी ओर, समुद्री उत्पादों का निर्यात 2017-18 से 2024-25 के बीच घटा, जबकि भैंसे के मांस का निर्यात मामूली 3% की दर से बढ़ा। उत्पादन चक्र से प्रभावित होने के बावजूद चीनी निर्यात में 37% की वृद्धि दर्ज की गई। ऑयल मील का निर्यात 2017-18 से लगभग 19% गिर गया।

कृषि निर्यात को लेकर सकारात्मक उम्मीदें पिछले दशक के अंत से ही बननी शुरू हो गई थीं, लेकिन ये उम्मीदें बहुत जल्दी गायब भी हो गईं। इन उम्मीदों को 2022-23 में तब झटका लगा जब गेहूं के भंडार में कमी के संकेत मिले। गेहूं उत्पादन में भारी गिरावट के कारण इसका निर्यात 2023-24 में घटकर 5.4 करोड़ डॉलर का रह गया, जो 2011-12 के बाद का सबसे निचला स्तर था। गर्मी की लहर ने 2023 से गेहूं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप 2024-25 में इसके निर्यात में तेज गिरावट आई और यह केवल 16 लाख डॉलर रह गया।

इस प्रकार तीन साल के भीतर गेहूं निर्यात 2.2 अरब डॉलर से घटकर केवल 16 लाख डॉलर रह गया। इसने यह अहसास दिलाया कि प्रमुख कृषि उपज के उत्पादन में उतार-चढ़ाव से बड़ी अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं। चावल के अलावा अधिकांश फसलें पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन चक्र से नहीं निपट पाईं, जिससे गंभीर आपूर्ति संकट उत्पन्न हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बासमती चावल के निर्यात को छोड़कर भारत अन्य कृषि उपज का प्रमुख निर्यातक नहीं बन सका। इस सेक्टर में संरचनात्मक संकट तो था ही, किसान भी इस बात पर आंदोलित होने लगे कि कृषि अब लाभकारी व्यवसाय नहीं रह गया है। ऐसे में अधिकांश फसलों के उत्पादन के स्तर को बनाए रखना एक कठिन कार्य था।

एक सकारात्मक बात यह है कि फल और सब्जियां समेत प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है। 2017-18 और 2024-25 के बीच प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। भारत को इन उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि मूल्य संवर्धन और रोजगार के अवसर बढ़ सकें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में है।

खाद्य संरक्षा मानक

भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में उत्पादन स्तर में अनिश्चितता एकमात्र कारक नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण कारक है कि निर्यातकों में लगातार सख्त होते सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानकों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता होनी चाहिए। ये मानक न केवल विकसित देशों में, बल्कि विकासशील देशों में भी लागू हो रहे हैं।

यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों और अमेरिका में खाद्य उत्पादों के आयात से उत्पन्न वास्तविक या संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी जारी करने का व्यापक तंत्र हैं। ईयू के सदस्य देशों में फूड और फीड के लिए रैपिड अलर्ट सिस्टम (RASFF) मौजूद है, जो खाद्य या चारे में पाए गए जोखिम की जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान करता है। यह अलर्ट सिस्टम विशेष रूप से आयात से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया के जरिए लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका में फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि आयातित उत्पाद फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट (FD&C Act) और अन्य संबंधित कानूनों के साथ मेल खाते हों। यदि कोई आयात एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे ‘इंपोर्ट रिफ्यूजल’ (आयात अस्वीकृति) के रूप में शामिल किया जाता है। एफडीए का यह निर्णय अंतिम होता है।

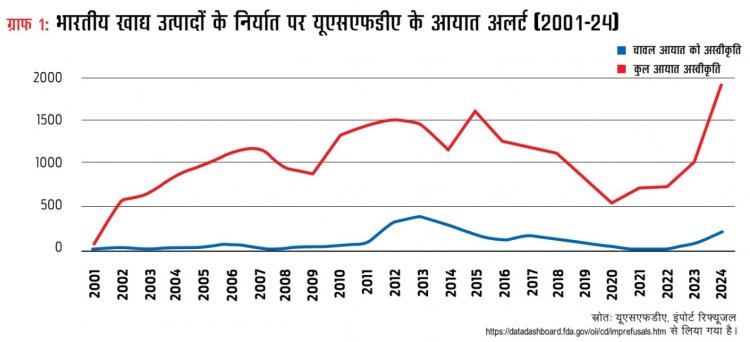

ईयू के आरएएसएफएफ से 2020 से प्राप्त डेटा और एफडीए के 2001 से जारी आयात अलर्ट्स का विश्लेषण बताता है कि भारतीय खाद्य निर्यातक किस हद तक इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानकों का पालन कर रहे हैं। एफडीए के आयात अलर्ट्स 2001 से उपलब्ध हैं। ये बताते हैं कि भारतीय खाद्य उत्पादों का निर्यात अमेरिकी मानकों की कसौटी पर कितना खरा उतरा है (ग्राफ 1)।

कोविड महामारी के बाद से भारतीय खाद्य निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में आयात अस्वीकृति तेजी से बढ़ी है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। 2025 में भी यह रुझान जस का तस बना हुआ है। अप्रैल के अंत तक आयात अस्वीकृति के 766 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की आयात अस्वीकृति का रुझान सकारात्मक कहा जा सकता है। 2021 के बाद इसमें हल्की वृद्धि हुई है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसे और अधिक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए।

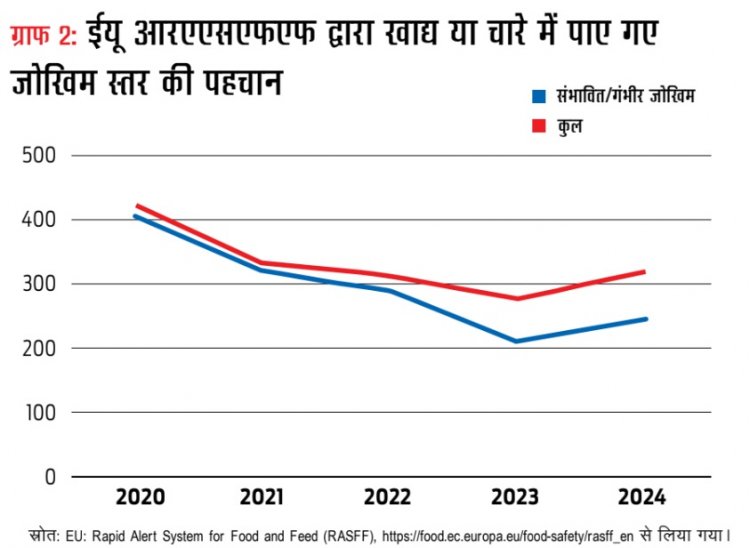

ईयू के आरएएसएफएफ ने 2020 से 2024 के दौरान भारत से आयातित खाद्य या चारे की 1661 खेप को विभिन्न जोखिम स्तरों के साथ चिन्हित किया। हालांकि इनमें से 12% को ‘कोई जोखिम नहीं’ के रूप में चिन्हित किया गया था। ग्राफ 2 में उन खेपों के रुझान के बारे में बताया गया है जो संभावित/गंभीर जोखिम का कारण बन सकती हैं। ग्राफ 2 वर्ष 2020 से खाद्य और चारे की आयात खेपों में उच्च जोखिम के ट्रेंड को दर्शाता है। यह कुल मिलाकर एक उत्साहजनक ट्रेंड है। हालांकि 2024 में मामूली वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान वर्ष के पहले चार महीने का ट्रेंड भी उत्साहजनक दिखता है, क्योंकि इस दौरान सिर्फ 72 मामलों की पहचान की गई जिनमें से 12 मामले गंभीर नहीं थे।

हालांकि अमेरिका और ईयू में सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानकों के पालन करने का ट्रेंड यह दिखाता है कि सरकार को नए संस्थानों को खड़ा करने और मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके माध्यम से कृषि उत्पादक और निर्यातक वैश्विक बाजारों में प्रचलित कठिन मानकों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। इस तैयारी के बिना भारत का कृषि निर्यात हब बनने का सपना अधूरा रहेगा। साथ ही, सरकार को कृषि क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि प्रमुख कमोडिटी के उत्पादन को निरंतर बढ़ावा दिया जा सके। यह देश को एक विश्वसनीय कृषि निर्यात हब के रूप में उभरने के लिए महत्वपूर्ण है।

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट में प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं)

Join the RuralVoice whatsapp group

Join the RuralVoice whatsapp group